前回の続きです。

↑ このように、床板の裏に蟻を切ったところまで前回お話しました。

蟻を切った溝に合わせて、横から蟻桟を打ち込んでいきます。

この桟には糊はつけません。

差し込むだけです。

糊をつけてしまうと、木が湿度と共に収縮した時に割れてしまう恐れがあるためです。

肝心なところがピンボケしてしまっていますが、これで蟻桟が入りました。

木が反ろうとしたら、この桟を曲げるほどの力で反るか、

または蟻を割ってしまわないと反れません。

この蟻桟は、今回間隔1mおきに1本ずつの割合で入れていきますので、

床板1枚あたり、合計7本入れることになります。

そしてこれを張っているリビングの床板は全部で総幅21枚にわたる予定なので、

大工さんは蟻桟を

7本×21枚=147本

入れないといけないことになります。

蟻桟が無事入ったら、大引と根太の上に少しだけ糊をつけて床板を張ります。

床板を止める金物はスクリュー釘です。

床板を止める時にはビスはあまり使いません。

一旦ねじ込んでしまえれば、確かにビスの方が引き抜きに対する力は強いのですが、

ビスはねじ込んでいく時に軸部にかなり力がかかるため、途中で回転力に耐え切れず

切れてしまうことがあります。

ビスがねじ込み途中で切れてしまうとえらいことになるため、普段はスクリュー釘を使う

というわけです。

上の写真がそのスクリュー釘です。

板が反ろう(=釘を抜こう)とする力に抵抗するために

軸部表面にスクリュー上の凹凸加工を施してあります。

で、こんな風にようやく床板が1枚張れました。

長さ6m、幅240mm、赤身の張ったほぼ無節のきれいな床板です。

現場では床板を張りながら養生を進めているので、張り上がった後の状態を写真でお見せすることはできないのが残念です。

秋に竣工したらお見せしますのでどうぞお楽しみに。

木造建築 東風(こち)の古民家再生・耐震改修・リフォーム専用サイトはこちら

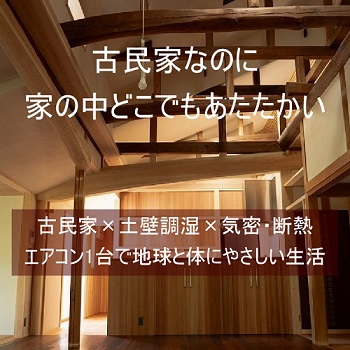

古民家/石場建て伝統構法 を 高気密・高断熱で暮らしやすく

(株)木造建築 東風のサイトはこちら↓